Nell’ultimo periodo di tempo, specialmente nel periodo invernale, il nutrizionista di campo si sente spesso chiedere dai suoi allevatori come mai la produzione di grasso nel latte sia così elevata, con un rapporto grasso/proteine spesso vicino o inferiore all’1:0,8.

La seconda domanda che si sente fare è se l’elevato tenore di grasso non corrisponda ad una produzione di latte inferiore a quella che gli competerebbe. Alcuni non chiedono, ma spesso danno per scontata questa correlazione. Fermo restando che, parlando in termine assoluti, il rapporto tra grasso e proteine viene considerato nella norma quando oscilla tra 1:0,8 e 1:0,9 con il tenore di grasso superiore a 3,80.

Pur nella diversità delle singole razioni, valori come questi sono indicativi di una buona produzione di proteina microbica ed una fermentazione della fibra in buon equilibrio tra digeribilità e tasso di passaggio.

Il titolo proteico può essere influenzato da diversi fattori, quale il quantitativo di proteina microbica che raggiunge il piccolo intestino e l’equilibrio amminoacidico della frazione RUP, mentre a livello intramammario la sintesi proteica è correlata con lo status energetico e la sintesi del lattosio.

Ma quello di cui ci occuperemo d’ora in avanti è il tenore di grasso nel latte.

L’innalzamento a cui assistiamo può infatti essere considerato una “malattia del benessere” o, meno provocatoriamente, un effetto del progresso.

Parlando di progresso ci si riferisce ad alcuni aspetti nutrizionali e alla maggior disponibilità di tecnologia alimentare.

Ciò a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni è il miglioramento della qualità dei foraggi: è infatti invalso l’uso di tagliare i foraggi autunno vernini precocemente, le mediche ogni 25 giorni e il silomais e il silosorgo cercando di evitare una eccessiva lignificazione dello stocco. Tutti questi fattori migliorano la degradabilità della fibra.

Non è infrequente oggi incontrare razioni che si avvicinano al 80% di NDF digeribile in 240 ore. Quindi la miglior degradabilità dell’NDF fa produrre maggiori quantitativi di acido acetico che, in misura minore assieme all’acido butirrico, viene poi elongato nel tessuto mammario dando origine agli acidi grassi denominati de novo. Questi hanno una catena che contiene fino a 14 atomi di carbonio ed una piccola parte di acido palmitico (C16:0).

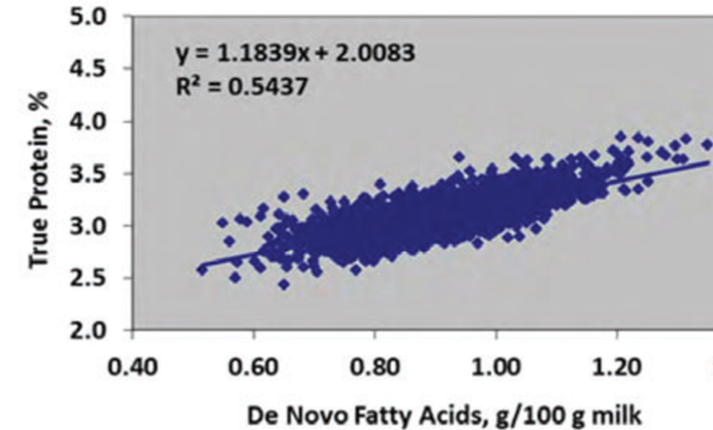

L’aumento della produzione di acidi grassi de novo è particolarmente desiderabile in quanto correlata positivamente ad un aumento delle proteine nel latte, perché ad una maggior produzione di acido acetico corrisponde generalmente un aumento della produzione di proteina microbica.

Un altro aiuto alla produzione di de novo è di natura fisica: l’allungamento della lunghezza di taglio degli insilati in trincea e la riduzione della lunghezza dei foraggi fasciati permette infatti di costruire un unifeed più omogeneo con maggior quantità di particelle tra 0,8 e 1,8 cm (secondo setaccio Penn-State separator).

Questo tipo di unifeed garantisce la formazione di una matrice ruminale molto ben strutturata che stimola i pressocettori della parete garantendo una ruminazione efficiente ed una maggior efficienza della cellulosolisi.

Rimangono da valutare le altre frazioni che compongono il grasso nel latte, ovvero l’acido palmitico non proveniente da elongazione (per questo il C16:0 viene denominato frazione mista) e tutti gli acidi grassi a 18 atomi di carbonio, i cosiddetti preformati.

Mentre l’acido palmitico, essendo saturo, non subisce nessuna modificazione a livello ruminale, e quindi passa come tale nell’intestino, è ben noto il tema della progressiva saturazione degli acidi grassi insaturi a 18 atomi di C.

L’acido oleico (C 18:1) va incontro a saturazione, ma senza rischio di depressione di grasso nel latte (MFD), l’acido linoleico (C 18:2) e l’acido linolenico (C18:3), se in certe condizioni (SARA) non vengono correttamente saturati nel rumine, possono non essere riconosciuti come precursori del grasso nel latte e dirottati al metabolismo energetico conducendo ad una diminuzione del titolo di grasso.

Senza addentrarci nei meccanismi di cui sopra, può essere considerato fisiologico un quantitativo di acidi grassi polinsaturi nel latte oscillante tra il 4-5% dei grassi totali del latte.

Negli ultimi anni abbiamo assistito al maggior uso di supplementi di grassi frazionati (C16:0), grassi idrogenati contenenti elevati quantitativi di stearico (C18:0) e alla contestuale diminuzione dell’uso dei semi oleosi o loro derivati per motivi sanitari (seme di cotone, pannello di germe di mais) o per motivi di costo (panello di lino, soia integrale).

Ciò ha diminuito la frazione lipidica insatura somministrata agli animali spostando la produzione di grasso nel latte più in alto. Non è raro incontrare acidogrammi dei grassi nel latte con quantitativi di C16 vicini al 40% e di C18:0 vicino al 20%.

Questi fenomeni possono servire a rispondere in gran parte alle domande esposte all’inizio dell’articolo, ma come fare per produrre più latte a un tenore di grasso minore?

Una soluzione dettata anche dalla situazione di mercato (aumento dei supplementi saturi), è quella di tornare ad utilizzare una parte di semi oleosi, i cui lipidi, ricchi di C18:2 e di C18:3, vanno incontro ai fenomeni sopra descritti favorendo la produzione di maggiori volumi a scapito del tenore di grasso.

Bisogna inoltre tener presente che le frazioni omega 3 e omega 6 contenute in questi alimenti hanno degli effetti extranutrizionali molto importanti.

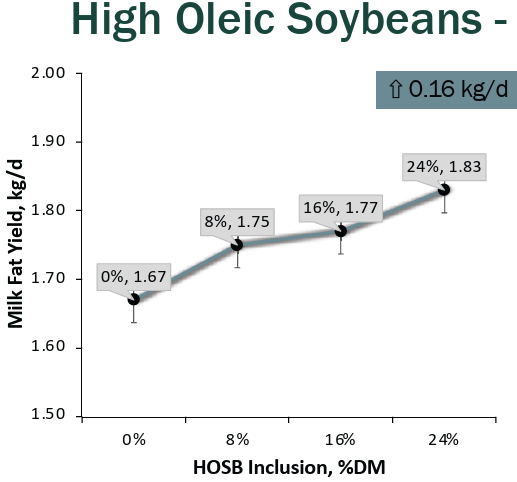

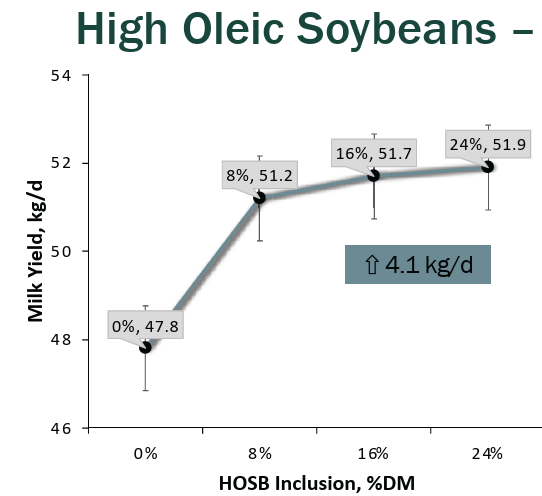

Molto interessanti a questo proposito sono gli studi più recenti sul seme di soia ad alto titolo di acido oleico arrostito che sembra aumentare la produzione in modo maggiormente proporzionale rispetto a quella del grasso.